中國最古老清真寺 你那里有嗎?

1:廣州懷圣寺

懷圣寺又名獅子寺,俗稱光塔寺,是中國四大古代清真寺之一,也是我國現(xiàn)存最古老的清真寺建筑,被列為廣東省省級重點文物保護單位。懷圣寺建于唐初,是伊斯蘭教傳入我國后最早建立的清真寺之一,為紀念伊斯蘭教創(chuàng)始人“至圣”穆罕默德,故名懷圣寺。光塔始建于唐代,高36.3米,此塔為國內(nèi)現(xiàn)存伊斯蘭教建筑最早最具特色的古跡之一。1996年11月國務(wù)院公布懷圣寺為全國重點文物保護單位。相傳唐高祖武德年間(618-626年),伊斯蘭教創(chuàng)始人穆罕默德曾派門徒4人來華傳教。其中的艾比·宛葛素于唐貞觀初年從波斯灣到達廣州,建造了懷圣寺。懷圣寺于627年建造,至今已有1300多年歷史。

2:杭州鳳凰寺

杭州鳳凰寺建于唐代,因寺院建筑結(jié)構(gòu)似鳳凰展翅而得名。它創(chuàng)建于唐朝(618—907),到宋朝(960——1279)時被毀掉。1281年,元朝(1206—1368)著名伊斯蘭教人物阿老丁開始重修,明朝(1368—1644),在1451—1493年期間再次擴建重修,最終形成鳳凰寺的建筑群規(guī)模。1646年,清朝政府下令再次重建,成為中國當(dāng)時規(guī)模最大的清真寺之一,1953年大修后保存至今,于1961年被列為「浙江省重點文物保護單位。

3:西安化覺寺

伊斯蘭教清真寺。原名清修寺,因坐落在陜西省西安市化覺巷內(nèi),故名。該寺始建年代,據(jù)寺內(nèi)碑石及《西安府志》等所載,多為明洪武年間(1368~1398)。重修于成化二年(1466)。十八年(1482)奏請朝廷改寺名為“敕賜清修寺”。此后歷經(jīng)嘉靖元年(1522)、萬歷三十四年(1606)和清乾隆三十年(1765)相繼修葺擴建,遂成今日之規(guī)模。

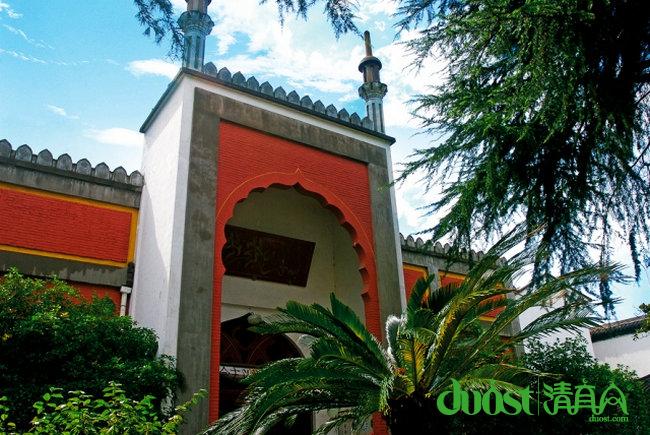

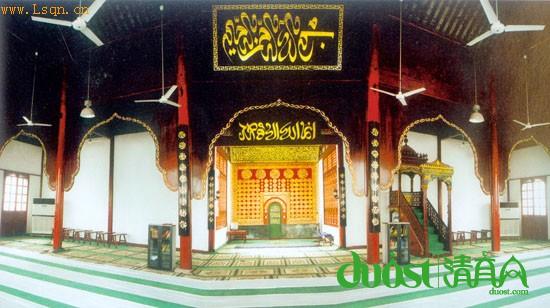

4:泉州圣友

該寺始建于伊斯蘭歷400年(1009~1010),名“艾蘇哈卜寺”,意譯為“圣友寺”。伊斯蘭歷710年(1310~1311),由伊朗設(shè)拉子城來泉州的艾哈邁德·本·穆罕默德·古德斯出資重修。此后,泉州穆斯林與地方士紳曾分別于1407、1507、1567、1609、1818、1919、1939各年多次集資修葺。中華人民共和國成立后,人民政府于1952、1962和1983年先后撥款重修。1961年該寺被列為全國重點文物保護單位。

5:揚州仙鶴寺

仙鶴寺又名禮拜寺,位于江蘇揚州南門街。同廣州光塔寺、泉州麒麟寺、杭州鳳凰寺齊為中國伊斯蘭教東南沿海的四大名寺。宋德佑元年(1275)由至圣穆罕默德十六世裔孫西域先賢普哈丁創(chuàng)建。明清重修,至今仍存有宋、元、明、清四代伊斯蘭教文化遺跡。受到中外穆斯林的珍視,在海內(nèi)外享有盛譽。

6:北京牛街清真寺

牛街清真寺,位于廣安門內(nèi)牛街。是北京規(guī)模最大、歷史最久的一座清真寺。創(chuàng)建于遼圣宗十三年(966),宋太宗至道元年(995)、明正統(tǒng)七年(1442)重修。清康熙三十五年(1696)又按原樣進行大規(guī)模修葺。主要建筑有禮拜殿、梆歌樓、望月樓和碑亭等。精美的雕梁畫棟,別具風(fēng)格的殿堂屋頂,隨處可見的<古蘭經(jīng)>文和贊美穆罕默德(愿主福安之)詞句的細部裝飾等,處處呈現(xiàn)出中國古典宮殿式建筑與阿拉伯式清真寺的完美結(jié)合。

7:寧夏同心清真寺

寧夏同心清真寺相傳建于明萬歷年間(1573-1620年),位于寧夏同心縣舊城西北角的高地上,是寧夏現(xiàn)存歷史最久、規(guī)模最大的一座清真寺。從照壁、禮拜殿脊檁處墨書題詞看,清乾隆五十六年(1791)和光緒三十三年(1907)曾兩次重修。同心清真寺外形與內(nèi)地的不一樣,它更像是一座城樓,由門通過券洞,有臺階可以登上高達10米的臺基。臺基外表包磚,面積3500多平方米,上建禮拜大殿、宣禮樓、阿訇住房等。寺門朝北,門前有精致的仿木結(jié)構(gòu)的磚雕"月掛松柏"照壁。大門上面臺基上,聳立著輕巧秀麗的二層四角攢尖頂?shù)陌羁藰恰0羁藰堑谋边叄飨驏|的禮拜大殿,是一座單檐歇山頂?shù)暮甏蠼ㄖ梢粋€卷硼頂和兩個歇山頂前后勾連而成,面闊五間,可容納七八百人。

8:喀什艾提尕爾清真寺

艾提尕爾清真寺坐落于新疆維吾爾自治區(qū)喀什市的艾提尕爾廣場西側(cè),占地25.22畝,它不僅是新疆規(guī)模最大的清真寺,也是全國規(guī)模最大的清真寺之一。這是一個有著濃郁民族風(fēng)格和宗教色彩的伊斯蘭教古建筑群,坐西朝東。艾提尕爾清真寺,又譯為“艾提尕”“艾提卡爾”。南北長140米,東西寬120米,占地總面積為1.68萬平方米,分為“正殿”、“外殿”、“教經(jīng)堂”、“院落”、“拱拜孜”、“宣禮塔”、“大門”等七部分。

9:濟寧清真東大寺

坐落于山東濟寧市區(qū)南關(guān)回族聚居區(qū)內(nèi),寺院始建于明朝宣德年間(1426-1435年)。部分古建專家認定寺院建筑的偉大壯麗,確是前所少有的,為全國清真寺建筑之最。明朝以來歷代均有修葺,清朝乾隆年間敕建始成最后規(guī)模。

10:濟寧西大寺

創(chuàng)建年代未詳,據(jù)寺內(nèi)老人和有關(guān)記載稱,由常志美先師創(chuàng)修于明萬歷年間,而常志美卻生于萬歷三十八年(1610年),顯然不確。建筑史學(xué)家劉致平教授認為寺內(nèi)建筑多為清前期風(fēng)格。康熙間濟寧伊斯蘭教經(jīng)堂教育興盛,李延齡、常志美等著名經(jīng)師講經(jīng)傳教,形成“山東學(xué)派”,西大寺創(chuàng)于清初更為可信。全寺占地11畝,圍以6米高的院墻,建筑布局對稱,結(jié)構(gòu)嚴謹。寺門中大兩小,均前出后廊,朱紅門扇,吊耳銅環(huán),兩邊陪襯8間耳房,為掌教住室。南端5間罩子房,存殯葬用品。

11:蘭州橋門街大寺

橋門寺所在的區(qū)域歷史上就是回族聚集地,李興華考據(jù)該寺可能始建于明洪武五年,是僅次于繡河沿寺的蘭州第二座清真寺,在明代,橋門寺還是座簡陋的小清真寺,清康熙年間才由當(dāng)?shù)啬滤沽置藙⒉柧枵?/span>8畝,與其子劉繼宗兩代以及眾教親共同嘔心瀝血,逐步將該寺擴建為輝煌宏大的清真大寺,可惜該寺建筑在文革中被拆除,建筑群所用材料被切割后用于修建黃河對岸白塔寺公園的亭臺樓閣。

12:南京凈覺寺

又名三山街禮拜寺,是一座歷史悠久的著名清真寺。凈覺寺始建于明洪武年間,是南京現(xiàn)存最早的清真寺。明宣德年間,回族著名航海家鄭和準備第六次下西洋的前夕,明宣宗特準鄭和的奏請,動用國庫資金重建凈覺寺。嘉靖年間鄭和奏請重修時還敕建磚刻牌坊一座,后被毀。現(xiàn)在凈覺寺磚刻牌坊是南京伊斯蘭教協(xié)會于1985年按原貌修復(fù)。凈覺寺曾歷遭戰(zhàn)火毀壞,現(xiàn)存建筑為晚清所建。明清以來,劉智、王岱輿、伍遵契等對中國伊斯蘭教起過重大影響的學(xué)者都曾在此進行著書立說等學(xué)術(shù)活動。十一屆三中全會后,經(jīng)人民政府?dāng)?shù)次撥款維修,現(xiàn)有禮拜大殿、磚刻牌坊、望月樓、南北講堂、碑亭、水房等建筑約2000平方米,占地約為4000平方米。全市伊斯蘭教重大的宗教活動均集中于此。平時“主麻”聚禮的中、外穆斯林有約500人,重大節(jié)日參加會禮的中、外穆斯林多達5000余人,是南京回族群眾和伊斯蘭教信徒的宗教活動中心。該寺為省級文物保護單位。

13:青海西寧東關(guān)清真寺

位于青海省西寧市東關(guān)大街。創(chuàng)建于明朝(1368——1644)初期,歷史上曾經(jīng)多次遭到破壞,又不斷修建,現(xiàn)存的建筑是1913年時重建,1946年時改建并擴建,1979年時又重修。該寺占地面積13,602平方米,建筑面積4654平方米,是一個規(guī)模宏大的建筑群。其風(fēng)格融合了中國傳統(tǒng)的建筑藝術(shù)和伊斯蘭教建筑特色。正門高10米,寬15米,上面寫著該寺的名字;正門內(nèi)聳立著5個拱門,高10米,寬21米;再里面是面積達4490平方米的大院;正中間是禮拜大殿,面積1136平方米,磚木結(jié)構(gòu),其建筑形式是卷棚、大殿、后窯殿合為一體。另外還有阿訇及學(xué)員的宿舍、沐浴市、一些石碑等。該清真寺內(nèi)設(shè)立有青海阿訇伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院。東關(guān)清真大寺以所轄教眾人數(shù),名列伊斯蘭教世界第五大者瑪提。

東關(guān)清真大寺被中國伊斯蘭協(xié)會列為全國禮拜人數(shù)最多的清真寺。東關(guān)清真大寺,可以同時容納4-6萬穆斯林進行禮拜,聚禮人數(shù)為國內(nèi)第一。2012年青海西寧東關(guān)大寺30萬穆斯林同時禮拜的壯觀場面更讓人震撼。

14:太原古清真寺

太原古清真寺位于山西省太原市,原名“清修寺”。 是一座歷史悠久的清真寺,根據(jù)1876年的碑文記載:該寺最早創(chuàng)建于唐朝(618—907)年間公元8世紀末,公元11世紀以后又不斷重修。而現(xiàn)存的建筑基本上是明朝(1368—1644)時建造。 該寺為兩進院落,平面布置,傳統(tǒng)的中國風(fēng)格建筑。主要包括有大門、省心樓、碑廳、禮拜殿、講經(jīng)堂、牌坊、水房等。在大門前方是牌坊,上面寫著“清真古寺”。省心樓是雙層飛檐式建筑,非常壯觀。省心樓后是碑廳、講經(jīng)堂和禮拜殿。禮拜殿是核心建筑,有卷棚、大殿和后窯殿組成,融合了中國傳統(tǒng)風(fēng)格和阿拉伯伊斯蘭建筑風(fēng)格,內(nèi)不見磚,外不見木,很有特色。

在該清真寺里面,還保存著中國古代許多著名人物所題寫的牌匾,以及幾位皇帝頒發(fā)的“圣諭碑”。

15:西安大學(xué)習(xí)巷清真寺

西安大學(xué)習(xí)巷清真寺位于大學(xué)習(xí)巷路西,因處西安化覺巷清真寺之西又稱西大寺。據(jù)寺內(nèi)現(xiàn)存石碑記載,該寺創(chuàng)建于705年(唐神龍元年),是西安最古老清真寺之一。

16:北京東四清真寺

在東城區(qū)東四南大街13號。始建年代說法有二:一是始建于元至正六年(1356年),傳說宋元期間有篩海尊哇默定的第三子篩海撒那定在北京東城建立清真寺;二是建于明正統(tǒng)十二年(1447年),由明代后軍都督回族同知陳友捐資創(chuàng)建。寺坐西朝東,大門3間。明景泰元年(1450年),代宗皇帝朱祁鈺題“清真寺”匾額,故有官寺之稱.今寺大門是1920年改建的。二門內(nèi)有原來邦克樓(宣禮樓)的部位。垂花門內(nèi)的庭院有禮拜殿,可容500多人同時禮拜。大殿的3座拱門都刻有《古蘭經(jīng)》經(jīng)文,院南北各有保存明代建筑風(fēng)格的5間配殿和3間配房,均帶前廊。在南配殿的資料室里存有各種版本的《古蘭經(jīng)》,最為珍貴的是一本元代手抄本,文字精美,保存完好,還有埃及國王贈送的圖書等珍寶。

17:河南開封東大寺

是河南規(guī)模較大的清真寺,俗稱東大寺。始建于明代,清道光二十六年

東大寺位于河南省開封市清平南北街路西,是河南規(guī)模最大的清真寺。始建于明代,清道光二十六年重修。該寺坐西朝東,占地面積6600平方米,院分三進,庭院開闊,整個寺院青磚碧瓦,建筑宏偉,錯落有致,風(fēng)格古樸。大門明三暗五,前立門獅,脊頂七孔仙橋裝飾別具有特色,門楣鑲刻的“護國清真”、“護國佑民”題詞,使人們聯(lián)想起東大寺回民助清堵水的傳說。二門三間,兩側(cè)廊房與二院南北講堂走廊向西環(huán)繞到大殿陪殿。1995年新增建的高大月臺360平方米,由青石欄桿圍繞,把翻修后的大殿襯托得更加宏偉。大殿勾心斗角,雕梁畫棟,上立寶瓶。殿高三丈有余,寬六丈,深七丈二尺,能容納600多人禮拜。殿內(nèi)裝修設(shè)施別致,富麗堂皇,壯嚴肅穆,下鋪地毯,采光充足,格外明潔。南北陪殿為東大寺伊瑪目和阿訇的住室。后院為東大寺伊光旅社和民族浴池。北側(cè)水房寬敞明潔,設(shè)施齊備,沐浴方便。該寺保存著大量珍貴的文物,主要是一些碑刻。

18:蘭州西關(guān)清真大寺

蘭州西關(guān)清真大寺是穆斯林客商所建,俗有“客寺”之稱。位于蘭州市西關(guān)街西端(臨夏路西端,五條馬路匯合處)。始建于明朝洪武或永樂年間,史載重建于1684年(清康熙二十三年),雍正年間曾有擴建,民國初年又擴建臨街鋪面和院內(nèi)沐浴室等附屬設(shè)施。大寺占地面積4800多平方米(約7.5畝)。原寺包括外院大照壁、沐浴室;內(nèi)院幫克樓、禮拜大殿;北院學(xué)房、宿舍等三部分。大門、幫克樓、禮拜大殿均為中國宮殿式建筑,都是飛檐翹角,其突出特點是大殿與幫克樓和二門之間以穿廊相連,四層六檐,十六七米高的幫克樓與宏偉莊重,造型奇巧,可容千人禮拜的大殿相配襯,顯得氣勢恢弘,布局合理,獨居匠心,是蘭州市清真寺中的佼佼者,曾為省級重點文物保護單位,可是,在“文革”中全部拆毀了。1986年3月,由蘭州市副市長馬生駿為領(lǐng)導(dǎo),組成建寺委員會,聘請回族工程師王鴻烈為全權(quán)代表,開始了修建工作。歷經(jīng)兩年多,克服各種困難,耗資145萬多元,建起了一座建筑面積3000平方米的禮拜大殿、大殿總高度約37米,共分四層,底層層高3.9米,設(shè)有辦公室、講經(jīng)堂、宿舍、貯藏室、沐浴室,還辟有一間供婦女用的小禮拜殿。上部三層為禮拜大殿,共容納3000多人,跑馬廊平面內(nèi)還設(shè)有藏經(jīng)室、廣播室、休息室。

19:銀川南關(guān)清真寺

銀川南關(guān)清真寺坐落在銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街西側(cè),始建于明朝末年。現(xiàn)在的南關(guān)清真寺為1980年重建,占地2074平方米。寺殿綠色穹頂,渾厚飽滿,居中的大穹頂直徑9.5米,四角配制有相應(yīng)的小穹頂,彼此呼應(yīng)。大穹頂頂端高懸月燈,宛如初升的新月,構(gòu)成一幅具有伊斯蘭宗教色彩的圖畫。寺院下院是寬敞明亮的男女沐浴室、小禮拜殿和阿訇住房,以回廊相連。上院大禮拜殿,長寬各21米,可容納千人作禮拜。大殿室內(nèi)用漢白玉鑲嵌成多圓心的復(fù)葉形券壁龕“米哈拉布”窯(即禮拜者面向的地方),上刻古蘭經(jīng)文,簡潔精致。虎圖白樓用木料和玻璃鋼制成,整座建筑造型優(yōu)美,輪廓豐滿,色調(diào)鮮明。每天有眾多的穆斯林來寺作禮拜。

銀川南關(guān)清真寺坐落在銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街西側(cè),始建于明朝末年。現(xiàn)在的南關(guān)清真寺為1980年重建,占地2074平方米。寺殿綠色穹頂,渾厚飽滿,居中的大穹頂直徑9.5米,四角配制有相應(yīng)的小穹頂,彼此呼應(yīng)。大穹頂頂端高懸月燈,宛如初升的新月,構(gòu)成一幅具有伊斯蘭宗教色彩的圖畫。寺院下院是寬敞明亮的男女沐浴室、小禮拜殿和阿訇住房,以回廊相連。上院大禮拜殿,長寬各21米,可容納千人作禮拜。大殿室內(nèi)用漢白玉鑲嵌成多圓心的復(fù)葉形券壁龕“米哈拉布”窯(即禮拜者面向的地方),上刻古蘭經(jīng)文,簡潔精致。虎圖白樓用木料和玻璃鋼制成,整座建筑造型優(yōu)美,輪廓豐滿,色調(diào)鮮明。每天有眾多的穆斯林來寺作禮拜。

20:納家戶清真大寺

在銀川市南的永寧縣城西1.5公里處,聞名遐邇的回莊--納家戶街心南有一座翠瓦飛檐、古色古香的建筑物,這便是我國西北地區(qū)著名的清真寺--納家戶清真大寺。其建筑包括高達21米的邦克樓、由100多根直徑為60厘米的木柱與墻壁順序撐起的殿堂、寺院等。有"故寧夏有納家戶,長安有拉家村,今寧夏納氏最盛"之說。民國時,寧夏省主席馬鴻逵曾在清真寺內(nèi)創(chuàng)辦過阿語初級講習(xí)所。納家戶清真寺歷史悠久。據(jù)記載為元初貴族塞典赤·瞻思丁子納速拉丁之后裔納性子孫從陜西移居寧夏后于明嘉靖三年(公元1524年)所建,距今已有四百八十年歷史。1987年被列入自治區(qū)一類文物保護單位。納家戶清真寺現(xiàn)占地9000㎡。該寺融阿拉伯風(fēng)格和漢唐建筑藝術(shù)為一體。有禮拜大殿、邦克樓、望月樓、廂房、書房、沐浴房幾個部分組成。寺院前“凸”形照碑,青磚砌起,高10米,寬22米,上雕《古蘭經(jīng)文》圖案與邦克樓對峙。